Lost in Miami

Decide ir caminando hacia Island Brickell. La recuerda pasado un puente levadizo que cruza el río Miami, pero para llegar a él hay que arrastrarse por unos cinco kilómetros de acera bajo un sol inclemente. No tiene capacidad para calcularlo en millas. Ni ganas. Añora esa lluvia de días atrás que le refrescaba cuando el calor apretaba. Deja a la derecha uno de los pocos edificios históricos de la ciudad, la Torre de La Libertad, una construcción de 1925 que se inspira en la Giralda de Sevilla y en cuyas esquinas ondean las banderas de Estados Unidos y Cuba; rinde homenaje a las esculturas de Ponce de León y Simón Bolívar, y al indigente que duerme a los pies del libertador, y se pierde por las tiendas y restaurantes populares de Bayside, en busca de sombra. En una de las tiendas está a punto de comprar un sombrero Panamá pero le desalienta su precio excesivo. Podía tomar unos jugos de fruta apetitosos, pero sin precio. O comer algo grasiento en los restaurantes populares de vasos y platos de poliexpán de la segunda planta, pero el rancho que ve, barato, no le seduce.

Decide ir caminando hacia Island Brickell. La recuerda pasado un puente levadizo que cruza el río Miami, pero para llegar a él hay que arrastrarse por unos cinco kilómetros de acera bajo un sol inclemente. No tiene capacidad para calcularlo en millas. Ni ganas. Añora esa lluvia de días atrás que le refrescaba cuando el calor apretaba. Deja a la derecha uno de los pocos edificios históricos de la ciudad, la Torre de La Libertad, una construcción de 1925 que se inspira en la Giralda de Sevilla y en cuyas esquinas ondean las banderas de Estados Unidos y Cuba; rinde homenaje a las esculturas de Ponce de León y Simón Bolívar, y al indigente que duerme a los pies del libertador, y se pierde por las tiendas y restaurantes populares de Bayside, en busca de sombra. En una de las tiendas está a punto de comprar un sombrero Panamá pero le desalienta su precio excesivo. Podía tomar unos jugos de fruta apetitosos, pero sin precio. O comer algo grasiento en los restaurantes populares de vasos y platos de poliexpán de la segunda planta, pero el rancho que ve, barato, no le seduce.

Tras pasar un lujoso hotel, en donde se alojó en una de sus vidas anteriores, y echar una ojeada a un crucero de lujo fondeado a su lado, que se utiliza exclusivamente para convenciones, el viajero se encuentra con el puente levadizo alzado porque pasa un barco y se interrumpe la circulación diez minutos, lo que tarda el navío en alcanzar la desembocadura del río Miami. En la espera puede admirar una vez más la escultura del indio seminola que culmina la columna que se alza en medio del puente y está a punto de tensar su arco para disparar una flecha. A los europeos que vinieron a expulsarle de su paraíso.

A la isla Brickell, residencial, llega cruzando un puente a ras de agua, pero pasa antes por un asadero de marisco muy concurrido que no le convence en cuanto ve los odiosos platos de poliexpán y los cubiertos de plástico. ¿Cuántas toneladas de desperdicios genera cada norteamericano? se pregunta. Recuerda vagamente que en Brickell Island se puede comer. Se equivoca. El único local disponible en toda su superficie es el exclusivo hotel Mandarín y ya está hasta las narices de gastarse el dinero comiendo mal. Busca refugio del sol bajo la lona del tejado de un merendero, y, mientras recobra el resuello, ve cómo pasan por delante enormes lanchas fuera borda y veleros. Piensa que esa vida de ricos, sacando a pasear al barco, es muy aburrida además de cara.

Con el estómago vacío, y deshidratado, regresa al hotel. Vislumbra de camino un establecimiento que parece un supermercado y entra. Todo es muy aséptico, todo es comida muy vistosa que no huele, producida de forma industrial seguramente en California. Tiene sed, sobre todo, pero cree que un buen jugo de mango le alimentará. Mejor dos. Curiosamente ese país en donde comer mal es lo habitual, fabrica unos zumos exquisitos. Con los dos zumos en el estómago marcha hacia el hotel. El sol cae vertical y suda copiosamente. Cuando llega al Marriott Biscayne lo único de lo que tiene ganas es de darse una ducha, bañarse en la piscina le da pereza, y hacer la siesta.

A las 19 45 tiene lugar la fiesta de los autores. Así es que se pone elegante para la ocasión se embute en su americana oscura, se peina y baja al lobby a esperar el transporte que le lleve al local. Empieza a sentirse, cuando ocupa su lugar en el autobús al lado de tipos que no se conocen, como Bill Murray. Lost in Miami.

La fiesta de los autores de la Miami Book Fair es muy americana. Demasiado para el gusto del solitario Abimael Koczinsky que empalma mojito tras mojito y echa de menos algo de comida. No hay nada sólido en ese spa de Miami Beach en donde seiscientos autores se interrelacionan. Algunos, no todos. Con el mojito en la mano, nada que ver con los que se ha tomado en La Habana en vidas pasadas, Abimael Koczinsky termina arrellanado en un sofá mientras le llega el arrullo de mil conversaciones veteadas por música new age. No se ve, pero salvo por el bigote y la perilla que luce, podría ser el de hace diez años atrás tomando un tequila reposado en Guanajuato. Diez años más joven. Menos kilos. Menos arrugas. Una vida más anodina entonces.

Ha recorrido de arriba a abajo el tugurio, se ha cruzado tres veces con una escritora española tan perdida como él pero no le ha dirigido la palabra, por pereza, pese a saber quién es. No tiene ganas de hablar. Ni de observar. Se da cuenta del poco interés que le producen sus propios colegas. Nadie de los que pululan por ese jardín lleno de palmeras e iluminación tenue puede tener consideración de personaje de una de sus novelas como sí lo tiene el taxista ecuatoriano, por ejemplo. Cree que los escritores, él mismo, no tienen más interés que lo que escriben, que lo mejor de ellos es el producto porque quizá sus vidas personales no cuenten.

Se sienta en un sofá. Tres yanquis de su edad se sientan luego. No se hacen ni caso. Ni se miran. Cada uno a lo suyo. En una sala aneja un tipo hace de entertainer sin tener la gracia y la mala leche de Lenny Bruce. Sigue con sus mojitos. Tres. Suerte que hay un bus que le cruzará ese charco que hay entre Miami y Miami Beach. Tiene hambre. Aquí sólo se bebe. País. Mira a su alrededor. Busca a la mexicana del día anterior, a la que conoció en el consulado de España y no sabe cómo se llama. Joder, qué puta memoria. Además podría ser su hija. Todas ya pueden serlo en esa etapa de su vida en la que está de salida. La edad le preocupa más que la muerte. Los achaques. Esa rodilla que le duele por la mañana. El dolor en la espalda.

El new age da paso a un ritmo afro. El guirigay a su alrededor es atronador. En su vaso de plástico sólo queda hielo y las hojas de hierbabuena. Los americanos de delante se levantan. Sigue sin cruzar palabra con nadie. Lost in Miami.

Le apetece drogarse. Sí. El que sólo fumó marihuana escuchando Pink Floyd en La Floresta cuando era un hippie anarco, y no desea otra cosa que la huida al Valle, saltar el charco y recuperar la normalidad de la nieve, su silencio.

Este es un país extraño en el que se siente ajeno. Quizás sea la ciudad. No es Nueva York Miami. Es más una ciudad de Latinoamérica contaminada por la forma de vida yanqui. Caribe norteamericano, un cruce muy extraño. Cada uno a lo suyo. Individualismo y esfuerzo personal para alcanzar el triunfo. Y el triunfo se reduce a una casa con porche, un buen coche, una piscina, sacar a pasear a la lancha y hacer de cuando en cuando barbacoas con los amigos.

Hay seiscientos escritores en ese spa. Demasiados. Muchísimos en las fiestas de Sant Jordi a las que iba en Barcelona. No se podía avanzar sin pisar el pie de un escritor que no ha leído en su vida. Si somos lo que comemos, también somos lo que leemos los que dedicamos la vida a ese sacerdocio absurdo de la escritura, piensa. No escribe Abimael Koczinsky para ser leído. Escribir es tan estéril como la masturbación, y, como esa, produce placer momentáneo. El sexo con alguien tiene el aura de la comunicación si no se reduce simplemente a lo físico. Escribiendo te comunicas con tipos desconocidos que compran tu libro, lo disfrutan o lo detestan. Parir un libro se hace con dolor. Es un trozo de papel metido en una botella y arrojado al océano, como esos cocos que cruzan el mar y fructifican en un islote. Todo libro tiene su lector. El lector hace su libro. Él solo escribe para no morir en una edad en la que empiezan a morir todos, y por eso razón es el más mayor de esos seiscientos escritores, el que hace poco era el más joven. No importa. Eso hay que asumirlo. Uno no tiene ninguna importancia. El mundo sigue girando cuando nos vamos, los seres queridos nos lloran un año, nos recuerdan dos y luego nos difuminamos en su mente. Vivimos mientras nos recuerdan. Vivimos mientras nos leen. Vive Miguel Ángel cada vez que alguien se detiene ante su David. Lo que hace estar en una fiesta absurda y no comunicarse con nadie.

Pasa un avión. Las palmeras del jardín en donde está sentado, iluminadas por reflectores, todo ese spa lleno de escritores a los que no conoce, parece el escenario de Kurtz. El horror. El horror. La vacuidad. En los partys literarios de España las autoras lucen modelitos. Aquí no. Todos van elegantemente desaliñados.

Faltan sirenas. Las hay, sin duda, pero le cuesta verlas a través de esa luz velada. No está para sirenas. Ni para líos. Está para encerrarse en su buhardilla y ser de nuevo ese corredor de fondo solitario. Aislarse en ese silencio de la nieve que debe de estar cayendo a diez mil kilómetros de distancia.

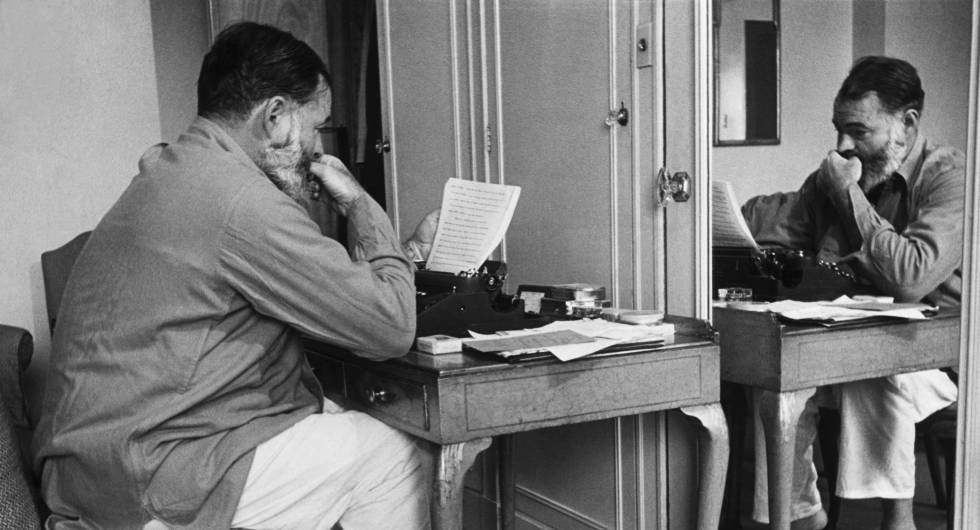

Le apetece un Bloody Mary. El tomate es alimento. Se concentrará en el tomate. Prescindirá del vodka. Y alza la vista para cruzar una mirada con una camarera de pelo ensortijado que le recuerda a otra persona, hasta cómo se mueve. Aquí nadie fuma tampoco. Ni tabaco ni marihuana. La insoportable corrección de los nuevos escritores, nada que ver con Malcolm Lowry, Baudelaire o Bukowski.

Está ensimismado, tanto, que cuando alza los ojos queda muy poca gente, nadie. Todos han abandonado la fiesta y él no se ha dado cuenta. Y cuando sale del local para tomar el transporte al hotel, el conductor, un cubano, le informa de que el bus no sale hasta dentro de una hora. Maldice la fiesta y Miami. Debe de estar a diez kilómetros del hotel y no está seguro de tener acera para cruzar puentes sin peligro. Así es que toca esperar a que pase esa hora que lo hace a una lentitud terrible para su exasperación. Esperar una hora, se repite, es como una pesadilla. Se sienta en un bordillo, sin quitar la mirada de ese autobús varado, y confía que no haya ninguna serpiente por los alrededores. A las 11 el motor del autobús aparcado ronronea y suben sus pasajeros. En uno de los asientos un colega de la fiesta habla en francés con un escritor haitiano. Por el acento infernal, mejor que el suyo, deduce que es compatriota. Se presentan. Y además lo ha leído Abimael Koczinsky aunque sea incapaz de recordar el título de su novela.