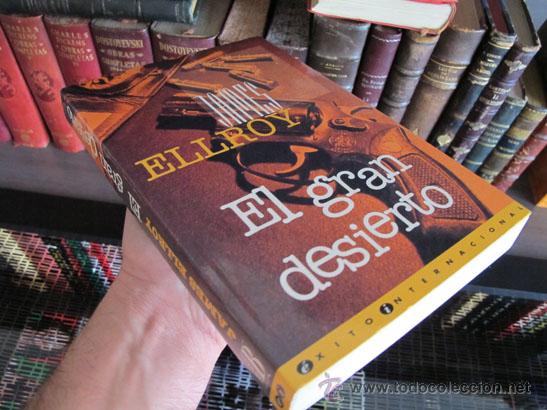

El gran desierto, de James Ellroy

Vuelve a hacer de las suyas el pitbull de la novela negra americana; muerde y desgarra James Ellroy (Los Ángeles, 1948) con eficacia en estas más de quinientas páginas de El gran desierto, reedición por todo lo alto, a la que quizá le sobre alguna pero se le perdona. En esa radiografía urbana que se conoce como el cuarteto de Los Ángeles (La Dalia Negra, LA Confidential, Jazz Blanco y El gran desierto) James Ellroy indaga en los brillos de la megápolis del cine (Howard Hughes: Howard, tú solo eres leal al dinero, las mujeres y los aviones, y en mi opinión eres tan amigo de lo americano como creo capaz a Drácula de rechazar un empleo en un banco de sangre) y sus sombras (el mundo de la droga, la homosexualidad encubierta y la prostitución que envuelve al séptimo arte).

Vuelve a hacer de las suyas el pitbull de la novela negra americana; muerde y desgarra James Ellroy (Los Ángeles, 1948) con eficacia en estas más de quinientas páginas de El gran desierto, reedición por todo lo alto, a la que quizá le sobre alguna pero se le perdona. En esa radiografía urbana que se conoce como el cuarteto de Los Ángeles (La Dalia Negra, LA Confidential, Jazz Blanco y El gran desierto) James Ellroy indaga en los brillos de la megápolis del cine (Howard Hughes: Howard, tú solo eres leal al dinero, las mujeres y los aviones, y en mi opinión eres tan amigo de lo americano como creo capaz a Drácula de rechazar un empleo en un banco de sangre) y sus sombras (el mundo de la droga, la homosexualidad encubierta y la prostitución que envuelve al séptimo arte).

Sitúa el autor de LA Confidential la acción de su novela en los convulsos cincuenta, los del maccarthismo, la histeria anticomunista y la mafia sindical con sus actuaciones extremadamente violentas. Si llegaban a las manos, sin cámaras presentes, los Transportistas empuñarían los palos como arietes y atacarían, atacarían con manoplas metálicas: sangre, dientes, y cartílago nasal en la acera, tal vez unas cuantas orejas arrancadas. Martin Goines, un saxofonista izquierdista y homosexual es brutalmente asesinado. Una maraña de tajos profundos cruzaba la espalda y los hombros en todas direcciones. Había astillas de madera pegadas a las angostas estrías de sangre reseca. Un asesino en serie se ceba con los homosexuales, a los que tortura y mutila para, una vez muertos, violarlos. El homicida folla a su víctima después de la muerte; le acaricia los genitales hasta magullarlos, le hiere la espalda con una hoja de afeitar, le arranca los ojos, eyacula en las cuencas por lo menos dos veces… Danny Upshaw, un policía que investiga crímenes de homosexuales, adopta la personalidad de Ted Krugman para servir en la caza de brujas del mccarthismo e infiltrarse en los ambientes izquierdistas al mismo tiempo que investiga esos atroces asesinatos cuyo nexo es que las víctimas presentan mordeduras de glotón. Un ex policía llamado Buzz Meeks, sediento de dinero y con escasa catadura moral, se cruza en la investigación.

James Ellroy es un maestro en construir atmosferas terroríficas, saturarlas de sangre, y hacer circular por ese escenario policías corruptos o de vuelta de todo, perdedores de una pieza. El escritor norteamericano es ya un clásico y ninguna novela suya decepciona aunque en El gran desierto se dan cita tantos temas (las luchas contra las mafias de los transportistas; la homosexualidad oculta; las rencillas entre la policía de Los Ángeles y la del condado; el anticomunismo feroz de la caza de brujas) y subtramas que el lector puede perderse en la novela, pero no se preocupe, Ellroy lo rescatará con una prosa eficaz, contundente, de frase corta, como disparos, y sazonada con elevadas dosis de truculencia tan gore como el brutal asesinato de su madre que marcó al autor de por vida.

La sangre como material preponderante en el lienzo de un artista popart. Paredes blancas cubiertas por lineras de sangre verticales y horizontales perfectamente rectas, cortándose en ángulo recto, el asesino entrando en calor. Una bañera, los costados y el fondo embadurnados con una materia entre marrón y rosada que parecía sangre mezclada con grumos de jabón. El asesino es muy brutal, se regodea en una liturgia de violencia sádica con fines sexuales. El alter ego de un asesino que ansiaba morder, mutilar, violar. Comer carne con un hambre inconmensurable: sexual y emocional. Un hombre que se identificaba totalmente con un animal obscenamente rapaz, una identidad asumida para vengar viejos agravios.

La contundencia de algunos de sus párrafos hace que olvidemos las caídas de ritmo por las frecuentes digresiones subtramáticas (Howard Hughes, los comunistas de Hollywood…). Pensó en el asesino, pensó que mataba porque alguien lo obligaba a ser lo que era. Levanto el cuchillo y perdonó al homicida; se llevó la hoja a la garganta y cortó de oreja a oreja, abriéndose el gaznate de un solo tajo.

James Ellroy construye una novela coral (ahí están algunos personajes secundarios de una cierta envergadura como Claire de Haven, la Zorra Roja, una pervertida sexual que es comunista, y ahí se husmea el profundo anticomunismo del pitbull norteamericano que nunca ha escondido) que parece escrita por un tipo tan duro, o más, que sus protagonistas. James Ellroy se solapa en esos policías brutales, golpea y dispara sin piedad y se permite, de cuando en cuando, una cierta ironía en el laconismo de su texto, tan cinematográfico, porque quizá el autor al escribir su novela ya estaba viendo una película. La escopeta era un calibre 10 con cañón de treinta centímetros. Los cartuchos tenían perdigones de triple grado. Las cinco cargas de la recámara bastaban para transformar la tienda de Micky Cohen y a los guardaespaldas de la cumbre de la droga en comida para perros.

Hay muchos personajes en El desierto blanco pero el principal sigue siendo ese Los Ángeles mítico retratado con toda su iconografía cinematográfica. ¿Novela o guión cinematográfico? Las dos cosas. Muy oportuna la reedición de Random House de un libro que ya publicó en 1988 Ediciones B. James Ellroy ya es un clásico al que nadie discute.