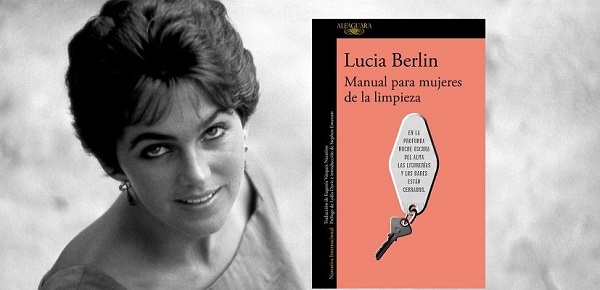

Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin

Alfaguara nos trae una pequeña joya de algo más de 400 páginas, una epifanía del relato corto, género denostado por las editoriales, titulada Manual para mujeres de la limpieza. Descubrimos a Lucia Berlin, porque hasta ahora esta escritora norteamericana (Juneau, 1936-Marina del Rey, 2004) de vida azarosa y físico sofisticado (la foto de solapa del libro hace que la confunda con Suzanne Pleshette, solo que Lucia Berlin es incluso más guapa e interesante, o era, o es, puesto que los escritores tienen el don de la inmortalidad y nunca mueren, y por eso siempre se habla de ellos en presente) era una absoluta desconocida entre nosotros.

Alfaguara nos trae una pequeña joya de algo más de 400 páginas, una epifanía del relato corto, género denostado por las editoriales, titulada Manual para mujeres de la limpieza. Descubrimos a Lucia Berlin, porque hasta ahora esta escritora norteamericana (Juneau, 1936-Marina del Rey, 2004) de vida azarosa y físico sofisticado (la foto de solapa del libro hace que la confunda con Suzanne Pleshette, solo que Lucia Berlin es incluso más guapa e interesante, o era, o es, puesto que los escritores tienen el don de la inmortalidad y nunca mueren, y por eso siempre se habla de ellos en presente) era una absoluta desconocida entre nosotros.

Desconfío, por sistema, de los descubrimientos literarios, incluso de los post-mortem. Desconfío de los éxitos que vienen impuestos desde fuera, por las leyes del mercado que imperan en la literatura, como en el cine, como en la vida cotidiana. De la literatura como producto huyo. Pero, por una vez, me equivoco, o no me equivoco porque cogí ese libro de la mesa de novedades en una librería de Barcelona sin dudarlo, tras leer la primera página, y me lo llevé conmigo sin apenas saber nada del fenómeno. Fenómeno después de muerta. Pero bueno, los escritores no mueren, y siguen publicando (Roberto Bolaño) después de ser enterrados.

Lucia Berlin está entre Antón Chejov y Raymond Carver, es decir, está en las alturas literarias, en el cielo, entre los grandes maestros del género corto. Los 43 relatos (escribió 76 y los empezó a publicar a partir de los 24 años) que conforman este libro exquisito son, exactamente, fragmentos de la vida de la autora. Lucia Berlin, como Paul Auster, como Enrique Vila-Matas, literaturaliza su propia existencia, relativiza las vicisitudes de su azarosa vida (¿se puede escribir desde la felicidad?) mediante una espléndida forma narrativa, siempre en primera persona, porque es ella la que está en cada uno de sus relatos, es ella la que nos está explicando su vida y la de los que la rozan, una vida que seguramente se habría apagado antes de no haber existido la literatura como terapia curativa, y nos habla de sus oficios, múltiples y variados a lo largo de su existencia; de sus adicciones, al alcohol, sobre todo; de sus amores fugaces; de su propia decadencia que la aproxima al fin. Y lo hace con lucidez e inteligencia, con un cierto distanciamiento, sentido del humor, ternura y talento innato como prosista.

Manual para mujeres de la limpieza, el relato que sirve para titular la antología, ofrece una serie de consejos para las mujeres que se dediquen a las faenas domésticas, como hizo ella. Si Paul Auster viajaba por los apartamentos en donde vivió, Lucia Berlin lo hace por las casas en las que sirvió, y sus dueños. Las raras veces que Ter leía un libro, arrancaba las páginas a medida que las pasaba y las iba tirando. Al volver a casa, donde las ventanas siempre estaban abiertas o rotas, me encontraba un remolino de hojas en la habitación, como palomas en el aparcamiento del Safeway. En la casa de Linda y Bob reina el desorden: Pero Linda y Bob son buenos amigos, de hace tiempo. Siento su calidez aunque no estén ahí. Esperma y confitura de arándonos en las sábanas. Quinielas del hipódromo y colillas en el cuarto de baño. A través de esas casas, Lucia Berlin habla de la sociedad americana, de sus adicciones al trabajo, al sexo, a las drogas. En cada una de esas casas donde trabajo hay un arsenal de anfetas o sedantes que bastaría para dejar fuera de circulación a un ángel del infierno durante veinte años. Y sabios consejos, claro, para las advenedizas: Procurad trabajar para judíos o negros. Te dan de comer. Pero sobre todo porque las mujeres judías o negras respetan el trabajo, el trabajo que haces, y además no se avergüenzan en absoluto de pasarse el día entero sin hacer nada de nada. Para eso te pagan, ¿no?

Lucia Berlin fue profesora, también. En El Tim narra su experiencia en un colegio religioso y su enfrentamiento a un chico díscolo. En Llegó el sábado, relato carcelario, habla de su experiencia impartiendo talleres literarios entre los reclusos y del triste final de DJ, su alumno más aventajado, que muere nada más obtener la libertad condicional. Pero la autora no ahonda en el drama, huye de los subrayados, relativiza.

De su experiencia como enfermera brotan algunos de los mejores relatos del volumen. Nunca se oyen sirenas en las salas de urgencias; los conductores las apagan en Webster Street. Veo con el rabillo del ojo las luces rojas de las ambulancias de ACE o United cuando dan marcha atrás (Apuntes de la sala de urgencias). Me gusta mi trabajo en Urgencias. La sangre, los huesos, los tendones me parecen afirmaciones rotundas. No deja de asombrarme el cuerpo humano, su resistencia. Curiosas preferencias: Lo mejor de las muertes de los gitanos es que nunca hacen callar a los niños. Los adultos aúllan y lloran y gimen, pero los niños siguen correteando por ahí, juegan y ríen sin que nadie les diga que deben de estar tristes y ser respetuosos. Y el alcohol, claro, la soledad hopperiana, la marginalidad: El miedo, la pobreza, el alcoholismo, la soledad son enfermedades terminales. Urgencias, de hecho. Al tema de los hospitales vuelve en Mijito, sobre una pobre muchacha mejicana que tiene un bebé pequeño que no sabe cómo cuidarlo. Lucia Berlin es una escritora social, con sensibilidad extrema, pero no alardea.

En algunos relatos echa mano del humor surreal, se refugia en el absurdo, como en Temps perdu: ¿Y si nuestro cuerpo fuera transparente, como la puerta de una lavadora? Qué prodigio, observarnos por dentro. Los deportistas correrían con más ahínco, bombeando sangre a toda máquina. Los amantes harían más el amor. ¡Hostia! ¡Mira esa descarga de semen! En Mamá hace gala de un cierto surrealismo y un retorcido sentido del humor que lleva a la irreverencia en un país de tradiciones religiosas enquistadas. El humor otra de las constantes de esta narradora infatigable. Sin humor no se podría vivir. Sin humor y sin relativizarlo todo, sobre todo las desgracias. Nuestra madre se preguntaba cómo serían las sillas si dobláramos las rodillas al revés. ¿Y si a Jesucristo lo hubieran electrocutado? En lugar de llevar crucifijos en las cadenas, la gente iría por ahí con sillas colgando del cuello.

En B.F y yo, ironiza sobre la manía norteamericana por nombrar a las personas, y a las ciudades (L.A., N.Y., S.F.), simplemente por las iniciales. B.F. es el electricista que acude a su llamada para un arreglo casero, y Lucia Berlin, L.B., afina la pluma para ofrecernos una detallada descripción física del sujeto, no muy halagüeña, por cierto. Era un hombre enorme, alto, muy gordo y muy viejo. Incluso desde fuera, mientras recobraba el aliento, noté su olor. Tabaco y lana sucia, sudor rancio de alcohólico. Palabras justas, medidas, pero suficientes para imaginarnos a B.F.

Alcohol. Vodka, whisky o lo que sea. El infierno del alcohol empapa buena parte de los relatos. Imaginemos a Lucia Berlin en Días de vino y rosas, siendo Lee Remick. Todos los personajes de esta autora nacida en Alaska y padre dedicado a la minería, incluida ella, beben, tienen una dependencia con la botella. En Inmanejable Lucia Berlin se retrata a sí misma de modo despiadado. Los problemas con el alcohol ocuparon buena parte de su vida, aunque terminó desenganchándose. En la profunda noche oscura del alma las licorerías y los bares están cerrados. La mujer palpó debajo del colchón; la botella de medio litro de vodka estaba vacía. Salió de la cama, se puso de pie. Temblaba tanto que tuvo que sentarse en el suelo. Respiraba agitadamente. Si no conseguía pronto algo para beber, le darían convulsiones o delirium trémens. Lucia Berlin salía de su alcoholismo y volvía a caer, hasta que lo dejó atrás definitivamente. ¿Se puede escribir desde el alcohol? Malcom Lowry lo hacía. En 502 afirma Lucia Berlin: La mejor ciudad es Alburquerque, donde en las licorerías hay ventanillas para comprar desde el coche, así ni siquiera te has de quitar el pijama.

Y, de nuevo, humor. Bella Lynn era mi prima, y quizá la chica más bonita del Oeste de Texas. Había sido primera majorette en el instituto de El Paso y Miss Sun Bowl en 1946 y 1947. Más tarde se fue a Hollywood para convertirse en una estrella de cine. La cosa no cuajó. El viaje empezó mal de entrada, por culpa de un sujetador. No llevaba relleno, sino que lo hinchaba de aire, como un globo. Dos globos (Atracción sexual).

Macadán es tan breve (cuatro párrafos) como intenso. A mí me gustaba masticar el hielo cuando se terminaba la limonada, meciéndome con mi abuela en el balancín del porche. Desde allí mirábamos a la reata de presos que pavimentaban Upson Street. Un capataz vertía el macadán; los convictos lo apisonaban, con un compás pesado y rítmico. Las cadenas y los grilletes entrechocaban; el macadán caía con un rumor de aplausos. ¿William Faulkner, John Steinbeck o Erskine Caldwell?

Perdidos es un relato negro, clásico, dentro de las convenciones del género. En Triste idiota la autora habla de su estadía en México, país con el que estaba muy familiarizada porque hablaba perfectamente español y parte de su vida vivió en la frontera. Y hay numerosas expresiones hispanas en sus textos. La soledad es un concepto anglosajón. En Ciudad de México, si eres el único pasajero en un autobús y alguien sube, no solo se sentará a tu lado sino que se recostará en ti.

El antologista deja para el final sus piezas más lúgubres. Hasta la vista es uno de los relatos más tristes y desoladores del volumen. La autora evoca su relación con un antiguo amante. Lo llamaba cuando empezábamos a ser amantes, adúlteros. Sonaba el teléfono, su secretaria contestaba y yo preguntaba por él. Eh, hola, me decía. ¿Max? Me flaqueaban las piernas. Me daba vueltas la cabeza en la cabina telefónica. La evocación de un pasado apasionado se contrapone a un presente en el que el apuesto amante es una ruina física y de su apostura no queda ni rastro. Paso del tiempo que se hace más crudo en Volver al hogar (¿qué hogar?), en donde ahonda en su propia decadencia. Lucia Berlin no tuvo una vida fácil, y no fueron muy felices sus últimos momentos. La primera vez que los vi fue de casualidad. Había ido al centro y me quedé en el balancín del porche de la entrada con mi tanque de oxígeno portátil a contemplar la luz del atardecer. Suelo sentarme en el porche trasero, adonde llega el tubo que uso normalmente. Ni rastro de conmiseración, ni autocompasión. Y el tema de la vejez está presente también en Espera un momento, otro de sus relatos desoladores: Me he hecho vieja. Sin previo aviso, de repente. Me cuesta caminar. Incluso se me cae la baba. No cierro la puerta con llave por si me muero mientras duermo, aunque es más probable que siga decayendo hasta que me metan en algún sitio donde no estorbe.

Manual para mujeres de la limpieza es como si Edward Hopper se pusiera a escribir. Un libro que es una instantánea lúcida y despiadada de un país que es un falso paraíso a través de 43 apuntes de la vida de una norteamericana. Literatura de lo cotidiano con una mirada llena de sensibilidad. Superlativo.