Cambados, los muertos beben albariño

Por Antonio Costa

Foto: Consuelo de Arco

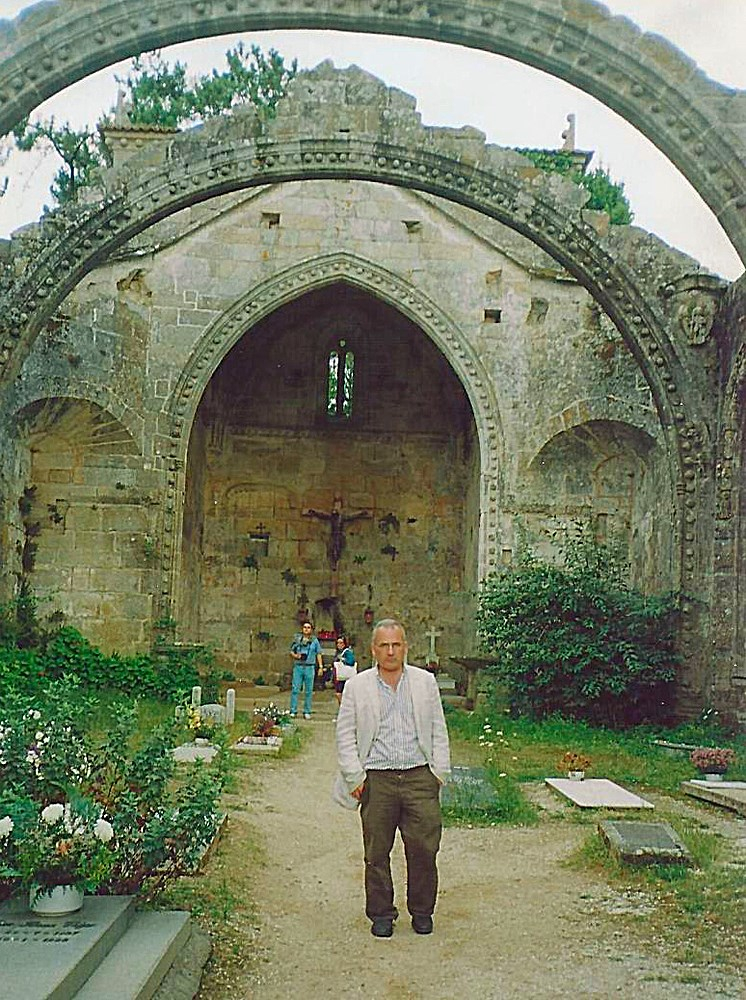

Una vez paseaba por el cementerio de Cambados y la mayoría de las tumbas tenían epitafios escritos por mi amigo Lino Silva. Despedidas apasionadas, recados desde el otro mundo, recuerdos de haber vivido de verdad, delicadas supervivencias fantasmales. Y la iglesia gótica en ruinas de Santa María levanta sus bóvedas rotas y locas. Y las ojivas definen espacios entusiastas y secretos y hay un altar extraño a dioses desconocidos. Y dentro de la iglesia en ruinas también hay tumbas y en una esquinas se despliegan las hortensias profusas que yo amo. Es fácil imaginar zambras nocturnas, exquisitos bailes como el de los vampiros de Polanski pero con toda la saudade gallega, espectros que todavía se aman con copas fantasmales de vino blanco.

En los años ochenta yo iba a ver al pintor (y poeta y cazador de mariposas y coleccionista de serpientes y encuadernador y mago de la noche) Lino Silva e íbamos por el barrio de Santo Tomé, donde las bodegas tenían el suelo de tierra y nos sacaban el vino grueso Barrantes en tazas directamente de las cubas, y nos ponían queso y pimientos, y los marineros con las caras llenas de marcas nos contaban historias del mar y trasegábamos docenas de tazas mientras teníamos todas las ocurrencias. Era el barrio donde no llega el turismo ni los monumentos ni los discursos pero las casas tienen sabor a mar y a musgo y a tierra. Y luego íbamos por los restaurantes cuyas paredes estaban llenas de los cuadros con cristos patéticos de Lino Silva con los cuales pagaba las comidas. Y una vez fuimos al restaurante Chocolate y pagamos una mariscada con un dibujo y un poema y dejamos nuestra firma al lado de los grandes de la Tierra.

Una tarde fuimos unos cuantos a visitar al marqués de Fefiñanes, el dueño del Albariño más prestigioso, en su palacio gigantesco. Unos días antes un camión había roto el arco que unía el palacio con el otro lado de la plaza, pero el marqués decía que no era nada, que el progreso tenía que seguir. El palacio era un laberinto y el señor nos enseñó innumerables salas inmensas, y nos mostró los jardines con cenadores sentimentales, y nos hizo ver galerías esplendorosas que traían toda la luz de la plaza, y nos llevó por pasillos interminables, y nos enseñó en la otra punta el estudio enorme de pintura de una de sus hijas, y nos hizo bajar a las bodegas para que nos inundaran los olores del Albariño. El señor era alto y elegante como un marqués de Bradomín tamizado y con ademanes selectos y una joven que iba con nosotros coqueteaba con él y el hombre sabía capear con miradas exquisitas. Estuvimos en una mesa gigantesca hablando de vida y literatura, y el hombre dijo que había enviado una caja de botellas de Albariño a Borges, que, digo ahora, hizo con las palabras una especie de Albariño de la Literatura. Y en un momento dado Lino Silva, que rompía con todo, que tenía descaro de artista o de personaje de sueño, le dijo al marqués que tenía el capricho de beber aguardiente en una copa de cristal de Bohemia y el hombre hizo bajar una copa de un estante y yo también hice la experiencia. (Recuerdo, un amigo de mi padre decía : “No hay cosas como las mejores”. Y mi padre contestaba : “Pero las buenas tampoco están mal”).

Otra vez llegué con otros amigos a Cambados cuando estaba la Fiesta del Albariño, y había infinidad de atracciones, aventuras para niños, pulpos gigantes, tiendas de artesanía, quesos increíbles, actuaciones musicales en el quiosco enfrente del ayuntamiento, tómbolas en el bulevar que bordea la bahía , camiones con comida en el puerto pesquero. Y sobre todo puestos de vino de Albariño. Tomaos unas copas largas con sabores largos, con esa sensualidad sutil y prolongada como beso hondo de mujer que mira al mar, y mis amigos compraron unas botellas. Esa elegancia de las botellas está en consonancia con la elegancia del sabor que parece susurrar apasionadamente.

Y así es Cambados donde hace cien años vivió un poeta, Ramón Cabanillas, que le escribió a otro vino de la zona, el Espadeiro ( “Espadeiro, espadeiro, vino alegre/ de las noches jóvenes./ ¡Claridad de las estrellas¡/ El grito de alegría sonando en los caminos/ Mozos… panderos… un amor que comienza”), que le escribió a mi abuelo (“Este es Costa Figueiras, gallego enamorado/ de un camino sin fin y de un cielo ignorado”) y se emborrachó con él en el Madrid de principios del siglo XX, cuya casa natal está en el barrio de Fefiñanes y muestra fotos saudosas o una máquina de escribir negra de varios kilos. Así es Cambados, con casas llenas de escudos, fiestas de balaustradas, muros con líquenes rojos, paseos bajo los árboles, pazos abrumados de hiedra, ermitas solitarias, teorías de balcones. Y por muchos sitios duermen antiguos escritores, borrachos en el sentido de Baudelaire, olores de vino, vientos embalsamados del mar.