Queremos tanto a Julio

Uno empieza a tener ya una cierta edad. Una edad provecta, se suele decir, que es un adjetivo que me gusta, porque connota añadir una cierta sabiduría al paso de los años. Me encuentro en ese proceso de mirarme al espejo y no reconocerme, así es que mejor cerrar los ojos o prescindir de los espejos. Y empiezo a tener tantos amigos en el más allá como en el más acá. Esa es una razón para preocuparme. Además, en pocos años, me ha echado sobre las espaldas cuarenta libros, un cuarentón literario, con lo que pesan en horas y esfuerzo, y a veces me pregunto de dónde me viene ese extraño virus que es la literatura e impregna todo lo que toco, y si tiene razón de ser.

El tiempo me preocupa relativamente. Lamento que no exista un mercado en donde ir a comprarlo, pero tampoco sería una buena idea porque los multimillonarios serían eternos. Así es que soy consciente de que no voy a poder leer todos los libros que quisiera (nadie podría, aunque cumpliera mil años) y que tampoco voy a poder concretar todas las historias que me bullen en la cabeza.

Acabo de leer en una revista literaria que Antonio Ferres, uno de nuestros más veteranos autores (creo que ronda los noventa), maestro de la literatura social y único superviviente, junto con José Manuel Caballero Bonald, de esa extraordinaria generación del 50 (Juan García Hortelano, Alfonso Grosso, Rafael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Luis Martín Santos, Jesús Fernández Santos y Ana María Matute), también se pregunta de dónde le viene esa manía de escribir historias que, además, se publican para que las lean otros. Él empezó a los cinco años. Yo creo que a una edad parecida: con siete tenía un par de novelas, y con 12 escribí una epopeya de más de mil páginas sobre la conquista del Oeste que debe de andar por algún cajón y amenazo con legar a mi amigo Julio Murillo, si es que sigue siendo mi amigo. Muy normal no era yo. Un niño retraído y rata de biblioteca que, en vez de jugar a pelota, se empeñaba en inventar ficciones. Mi padre, que me regañaba, porque no dedicaba suficiente tiempo al estudio y sí a emborronar papeles, no sabía que era el culpable de mi afición, él y sus miles de libros que entraba clandestinamente en casa, debajo de la gabardina, porque mi madre temía, con razón, que el suelo se derrumbara por el sobrepeso de la cultura. Un padre comprador compulsivo clandestino de libros que los entraba en casa como si fueran películas porno. Entrañable. Tampoco supo mi padre, por una muerte pronta, cirrosis de no bebedor, porque todo el mundo creía que bebía por ser cirrótico, que ese niño raro que había criado iba a ser escritor: no pudo leer ningún libro mío. A los 33 años hacía seis que había muerto.

Estoy de acuerdo con el veterano escritor social, género que apenas existe, en que el escritor nace, lo que desmonta todo ese negocio que se ha urdido en torno a la escritura y sus talleres literarios porque a quien más y a quien menos le hace gracia escribir un libro. Pero no iba a hablar de Antonio Ferres, con el que me une haber ganado un premio, el Ángel Guerra de Teguise, que fue una estafa. No sé si a él, que me precedió, se lo pagaron: dudas tengo; yo tuve que pleitear durante ocho larguísimos años y en esa batalla perdí muchos más. De ahí la cara que veo en el espejo.

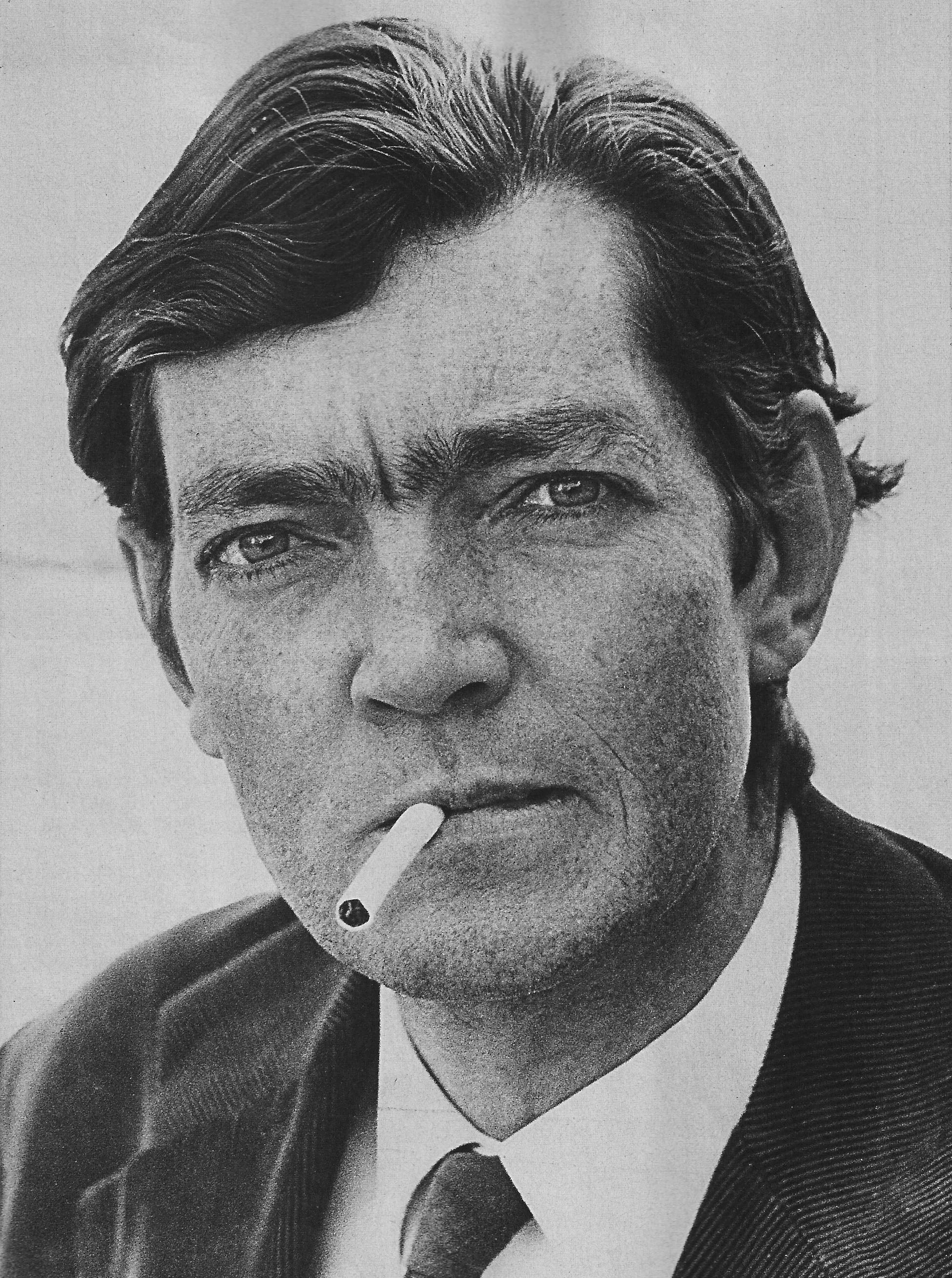

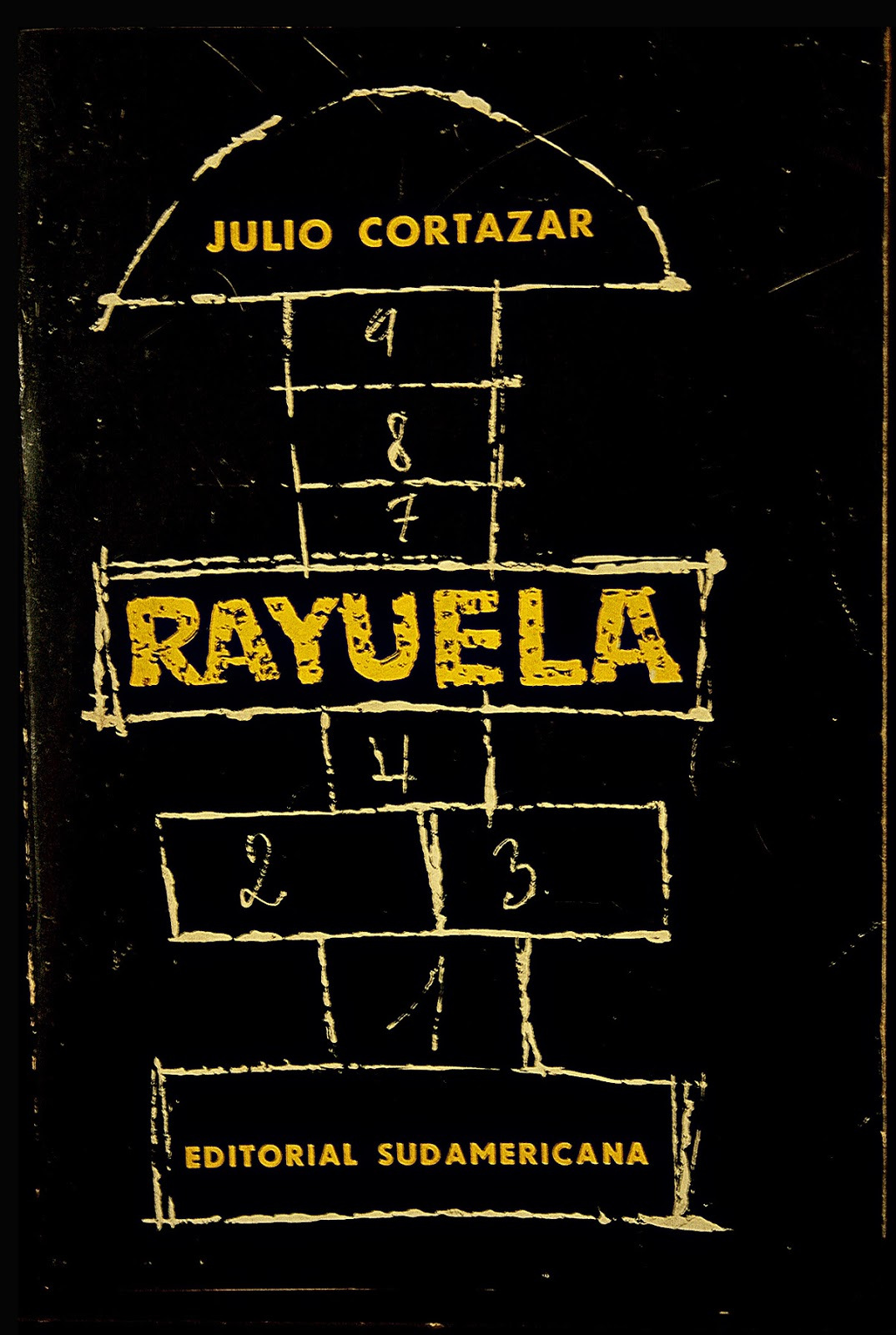

La cara que veía Julio Cortázar, cuando se miraba en el espejo de su buhardilla francesa tras una noche de jazz y tabaco, era la de un adolescente eterno. Un tipo grande, más de metro ochenta, pero que, sin embargo, no envejecía, como si fuera carne él mismo de uno de sus relatos fantásticos. A Julio Cortázar le debo el placer de jugar con la palabra y una influencia notable en mis relatos, no en mis novelas. Leerlo en la universidad, en vez de ir a clase (siempre había una excusa para eludir las obligaciones) me aficionó a los juegos literarios, a experimentar con la fantasía que brotaba, de pronto, de la cotidianidad, y me sorprendía hasta a mí mismo. David Lynch sería un fenomenal adaptador cinematográfico del universo cortazariano que tuvo desdichadas versiones cinematográficas de sus obras salvo Blow Up de Michelangelo Antonioni.

Cuando tuve un trabajo burocrático, kafkiano y evidentemente inútil en un organismo oficial, el primero un poco serio (y la seriedad se reducía a un contrato y a un horario, nada más), Julio Cortázar me acompañaba en mis lecturas clandestinas en horario laboral y en mis experimentaciones literarias, algunas de las cuales han sobrevivido a mis mudanzas y hasta se han publicado, algo realmente asombroso. Leí todo lo que escribió el autor argentino en esa época, así es que no he vuelto a leerlo, y de ello hace más de cuarenta años, porque me niego a releer lo ya leído por la simple razón de que yo ya no soy el mismo y tengo miedo de haber empeorado y no disfrutar con lo que disfruté antaño. Eso de que mejoramos con la edad es una pamema que no creo, como que tengo que escribir todavía mi obra maestra, otra, pamema, porque a lo mejor ya la escribí y no me di cuenta, o no la escribiré nunca.

Cada uno tiene su razón para escribir. Hay quien lo utiliza como simple terapia (eso creo que todos), para no enloquecer en este mundo caótico al que hemos venido sin pedirlo, o para ahuyentar los miedos atávicos; otros, simple y llanamente para ganar dinero, putos de la literatura que comercian con ella pero no la sienten; para trascender, porque la vida es leve, el cuerpo se funde pero la obra queda. La insoportable levedad del ser. Yo soy de los que escriben de forma compulsiva, porque lo necesito, como necesito comer o respirar, así de fácil, y suelo decir, y no es una boutade, que la literatura me ha salvado la vida, de todas esas tentaciones que tuve de dar un volantazo en plena autopista. Si se escribe, hagámoslo con sangre.

Julio Cortázar hace muchos años que me falta; el cronopio murió de SIDA, tras una transfusión de sangre, siendo un adolescente, después de perder a Carol Dunlop y de tener como amante a Cristina Peri Rossi, un amor oculto que la escritora uruguaya revindica ahora, pero lo tengo presente, casi siento su aliento en mi espalda, cada vez que invento una ficción y esta crece ajena a mi voluntad. El autor de Queremos tanto a Glenda está y lo sé. Creo que él ha sido el que ha dictado alguno de mis relatos, La mujer ígnea, Vuelo a Orly, Calle cortada, Una extraña herencia o El último inquilino, que huelen a Cortázar hasta en sus títulos. Me gusta imaginar que es así. Quizá de ese modo consiga que alguien me escriba los sesenta libros restantes que sobrevuelan por mi cabeza.