A tumba abierta, la confesión de un viejo guerrillero

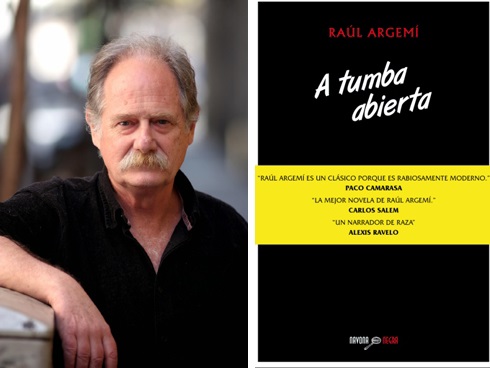

Voy a hacer de spoiler a conciencia con la última novela del argentino Raúl Argemí (La Plata, 1946), A tumba abierta (Navona Negra, 2015) y voy a empezar destripando el final: Amargo. Amargo es la palabra que cierra el libro. Amarga es A tumba abierta desde principio a fin. Es lo más amargo que he leído últimamente, lo confieso.

Voy a hacer de spoiler a conciencia con la última novela del argentino Raúl Argemí (La Plata, 1946), A tumba abierta (Navona Negra, 2015) y voy a empezar destripando el final: Amargo. Amargo es la palabra que cierra el libro. Amarga es A tumba abierta desde principio a fin. Es lo más amargo que he leído últimamente, lo confieso.

Un guerrillero argentino, Carles Ripoll, La Vieja, El patriota, Mondongonero, Juan Hiram, Youcarter, según convenga y en qué país se encuentre, un tipo curtido en mil batallas contra los milicos que asolaron el país y sembraron de cadáveres de opositores el océano, pero también alguien sin patria ni bandera (¿Para qué iba a volver? ¿A qué país iba a volver? ¿Tenía un país?) quiere averiguar qué está sucediendo con el dinero de robos y extorsiones que el grupo armado depositó en una cuenta cifrada de Suiza y se da cuenta de que sus antiguos compañeros de armas, los que con él integraban esa célula clandestina, los tiene ahora a la contra. Se han disuelto los ideales de lucha y prima la ley de la selva. Y el protagonista la aplica con tanta saña como la quieren aplicar con él, sin concesiones y sin piedad. Cuando la bestia no puede sacar afuera la violencia, la vuelve contra ella misma. Se revienta contra los barrotes de la jaula.

Puede que nos encontremos ante una de las mejores novelas de Raúl Argemí, aunque ésta sea una afirmación arriesgada teniendo en cuenta el alto listón de todas las que la precedieron (El gordo, el francés y el ratón Pérez, Los muertos siempre pierden los zapatos, Penúltimo nombre de guerra, Patagonia Chu-Chu, Siempre la misma música, Retrato de familia con muerta, La última caravana y Matar en Barcelona), pero de lo que no hay duda es que el ganador, entre otros premios, del Luis Berenguer, Tigre Juan, L.H. Confidencial y Hammett, se desnuda en su última novela en un ejercicio de valiente terapia.

A tumba abierta es mucho más que una novela negra, que sin duda lo es, por su violencia, negrura de los ambientes que retrata, el fatalismo inherente a toda obra de género y su carga explosiva; es una confesión a tumba abierta del autor escrita como un exorcismo literario que los que conozcan a fondo al argentino y sus circunstancias personales sabrán interpretar y poner a cara a sus personajes.

Aunque pueda ser irregular en cuanto a la tensión en algunos de sus momentos (la novela se mueve a caballo de dos escenarios, la Argentina en flash back y en presente, y la España de Madrid y, sobre todo, Barcelona, en flashback), y deliberadamente desordenada (la narración va constantemente del pasado al presente a capricho de su autor), los momentos tensos, abrumadores, dramáticos, a veces aterradores, arrastran al lector por el territorio doloroso que recorre Raúl Argemí, un auténtico viacrucis de expiación cristiana, cristanuchi como suele denominar el autor argentino.

Particularmente doliente en la novela resulta la relación del protagonista con Adela, Adela, esa puta, como la apostilla cada vez que se refiere a ella, la mujer española, mucho más joven que él, de la que se enamora perdidamente, aun previendo el desastre de esa relación. Desde el primer momento, desde los primeros días en que comencé mi relación con Adela Ramírez Largo, supe que terminaría en desastre.

Así es que es Adela, el personaje femenino más relevante de la novela de Raúl Argemí, quitando La Rusa, es la mantis religiosa con la que el protagonista remacha su camino a la perdición. Desnuda, Adela era la realización de mis sueños eróticos de solitario. Sus tetas en mis manos eran como tener a Dios agarrado por las pelotas. Y subraya el componente sexual de su relación con ella. Follamos. Cogimos como animales en celo. Por la pastilla, o por la seguridad que me daba, pasé la barrera y cogimos, gritando como bestias, golpeándonos contra los bordes de la cama, llenándonos de magulladuras, hasta que se hizo de noche. Una relación con un carácter altamente tóxico que quizá no debió existir nunca. Era autodestructiva, y todo lo que caía en su radio de acción caminaba hacia la muerte. Como el que se está ahogando y se aferra a quien lo socorre, con tal fuerza que lo arrastra hacia el fondo. Y la culpa por sus adicciones. Una mujer borracha, los ojos perdidos, babeante, me pone mal; es como una violación de la belleza.

Reniega el protagonismo de ese amor pasión que le nubló el entendimiento. Porque el amor, pese a todo lo que digan los románticos, es una forma de suicidio. Era un aviso de que me estaba poniendo cada vez peor, porque Adela había sido más que un amor una adicción y ese rebote, doloroso e innecesario, encendía otra alerta roja.

No huye el escritor argentino de afirmaciones polémicas en cuanto a la visión política. Creo que, en algún momento, llegué a admirar a Hitler y sus métodos para desprenderse de la escoria humana. Así es que se permite arremeter sin pestañear contra la tibieza de la democracia española hacia el antiguo régimen. Yo había llegado a Madrid desde un país donde los compañeros se jugaban la vida por la dignidad, para encontrarme con un pueblo que había tolerado la dictadura de Franco durante cuarenta años, y no querían recordarlo; no tiene una visión de los catalanes muy positiva: Los catalanes son, como parte de sus ancestros, judíos de la diáspora; alaba la integridad del golpista Tejero que se llevó su secreto a la cárcel; celebra el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, No me lo podía creer. Los de Hiroshima, los que sembraban muerte por todo el mundo, los protectores de nuestros torturadores, se estaban comiendo en casa su propia mierda. Nunca antes había sucedido; Las Malvinas, o se lamenta de la caída del muro de Berlín.

A los teóricos de las organizaciones armadas se les había subido la pólvora a la cabeza, y no había quien no pensara que estábamos a un paso de la toma del poder. Así es que tampoco este viejo guerrillero muy quemado es complaciente con su pasada actividad, y dispara también contra ella, contra el combate perdido. Todo se estaba viniendo abajo en la organización. Entre los que desertaban y los que caían, muertos o a la cárcel, nos quedaba poca vida. Especialmente porque habíamos elegido el combate frontal y teníamos que perder por fuerza; contra la inutilidad de una violencia que luego se le vuelve en contra y le arrasa en su vida privada, porque a quien empuña un arma, aunque sea por una causa justa, le cuesta dejar de dirimir los conflictos con la violencia a la que se ha habituado.

No rehúye el escritor argentino de la violencia extrema en las páginas de su última novela, porque su libro no es desde luego light y lo ha escrito para golpear su hígado, y, de paso, el del lector. Salté sobre él, que estaba de espaldas, lo agarré del pelo y tiré con fuerza como para arrancarle la cabeza. Después, en un movimiento, que por las dudas tuve que repetir, le rebané el cuello con el cutter, y cuando saltó la sangre como un volcán en erupción, lo empujé hacia el mingitorio con todas mis fuerzas.

Amarga es la última palabra que cierra el libro. Amargo este descenso a los infiernos y ajuste consigo mismo sin ningún atisbo de piedad que hace Raúl Argemí a lo largo de las 350 páginas incendiarias que componen el libro. Uno tiene la sensación de que A tumba abierta, una novela desoladora y valiente, escrita con sangre, como tiene que ser toda la buena literatura que se precie, es el revólver que el escritor argentino ha apoyado en su sien.

No se puede escribir buena literatura desde la felicidad. A tumba abierta es un certificado de ello. Amargo.