Sería Manoel de Oliveira

Por: Gloria Serrano

Si después de morirme quisieran escribir mi biografía

no hay nada más sencillo.

Tiene sólo dos fechas

la de mi nacimiento y la de mi muerte.

Entre una y otra todos los días son míos

Fernando Pessoa

Todos tenemos un lugar que nos define, al que pertenecemos y nos pertenece sin importar lo imperfecto que sea. Un lugar que expresa nuestros modos, nuestras más firmes creencias, nuestra más honda sustancia, la posada en la que quisiéramos estar cuando llegue el día de nuestra muerte. Cuando pienso en ciertas vistas de la meseta central de México, mi golpeado país, o en aquel idílico rancho de mis abuelos o en el pequeño paraíso, lineal y de habitaciones sucesivas en el que ahora vivo, suelo preguntarme, si acaso eso fuera posible, ¿a quién elegiría como narrador de estas atmósferas que en sus incontables detalles hablan de instantes cruciales en mi vida? ¿Sería un escritor, un fotógrafo o un cineasta?

Tendría que ser alguien con la capacidad de introspección y el delirio de sentir de Fernando Pessoa. O alguien con la acuidad del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo para hacer de la vida un paisaje sin estropear la belleza que subyace en el realismo. Muchos nombres me vienen a la mente; sin embargo, al recorrer su extensa filmografía, quien reúne tales atributos en una sola presencia es, probablemente, Manoel Cándido Pinto de Oliveira (1908-2015), el pintor de grandes simbolismos y el artista visual de comprensión profunda que murió el pasado 2 de abril, un día de Jueves Santo en su natal Oporto.

Es apenas una aproximación todo lo que se puede decir de una figura como Oliveira, «el poeta portugués del séptimo arte», como titula el periódico La Jornada la nota sobre su fallecimiento; »el carbono 14 del cine portugués« como afirma Jorge Benítez en el diario El Mundo y «un milagro de la naturaleza», como lo describe John Malkovich. Oliveira fue eso y más. Quizás lo primero que habría que decir, es que él no fue un hombre de asfalto sino de puerto, cuyo corazón invariablemente estuvo situado a las orillas del Duero en su desembocadura con el Océano Atlántico, como lo refleja su primer cortometraje Douro faina fluvial (1931), el documental que en unos cuantos minutos revela la intensa fascinación del cineasta por el ritmo con el que late una localidad porteña, por la geometría, esos puntos, rectas y curvas que observó en el espacio, y por el vigor con el que irrumpe el mar en la cotidianidad de los portuenses. Gran proyector de los pequeños detalles, sus planos cerrados contienen la dimensión más íntima de un pueblo y los planos generales, la construcción perfecta de secuencias que se convierten en estampas magníficas.

En el melodrama Aniki Bóbó (1942), cualquiera que haya nacido en el siglo XX se tropezará sin poderlo evitar con destellos de su infancia, particularizada en una comunidad y la divertida pandilla del barrio: los momentos de juego que ocurrían a pocos pasos de la escuela, las pequeñas preocupaciones que se convertían en espantosas pesadillas, los rostros, las casas, las voces; en fin, los fragmentos de aquellos años que representaron el primer contacto con el mundo exterior, fotografiados todos para hacerlos parecer una hermosa postal donde el sol y el agua de mar se sienten a gusto. Un largometraje que solo pudo ser filmado por quien conoció la luz tenue del Oporto trabajador y la logró mirar con los ojos de un niño. El pintor y la ciudad (1956), cortometraje documental, es una colorida acuarela que alberga otras tantas aguadas, donde nuevamente cada close up es un fino acercamiento a la vida y la historia la cuentan los detalles, los objetos. Como sucede en los anteriores, este filme también deja ver su inclinación por las formas y por retratar la genética de una ciudad a través de sus rasgos más distintivos. El día a día de una urbe gótica con cierto dejo británico y el eterno caminar de sus habitantes, dotan de emoción y personalidad a cada uno de los largos planos que nítidamente van mostrando el espíritu de un sitio tan suyo como la llamada Capital del Norte.

Amor de perdición (1979) es una cinta de época filmada con la parsimonia del que primero visualiza y luego ejecuta, con el ingenio del que imaginando crea y recrea, con la humildad del que sueña en grande y alcanza una estética imposible. Un asomarse desde la ventana o el portón entreabierto para ver aparecer a la capital más occidental del continente europeo, eso es Lisboa cultural (1983), la pantalla grande como abrir un libro para conocer la luminosa tierra de los “alfacinhas”, los lisboetas y su arquitectura medieval Patrimonio de la Humanidad. En La divina comedia (1991) locura y lucidez, imagen y palabra se combinan para ofrecer una alegoría y un artístico deshilado– en palabras del propio Oliveira- de »los placeres de la vida, el sexo como ídolo, el poder como ambición suprema y la muerte como el límite de todo«. “¿Acaso la gloria verdadera será lograda en la aceptación del sufrimiento y la resurrección? He aquí el dilema. A fin de cuentas, esta es una película histórica o, si se prefiere, una parábola de la civilización occidental”, afirmó el inquieto director.

Palabra y utopía (2000) es la biografía novelada de Antonio Vieira (1608-1697), el incómodo predicador y miembro de la Compañía de Jesús también de origen portugués, que se ganó el adjetivo de polémico por el entendimiento mostrado en cada uno de sus críticos e irreverentes sermones. »Para hablarle al viento bastan las palabras, para hablarle al corazón son necesarias las obras«; «muchos cuidan la reputación, más no su conciencia», así se expresaba el llamado “Padre Grande”, un defensor de los derechos humanos y duro combatiente de la esclavitud. Pero más allá de la semblanza, esta creación cinematográfica también son las meditaciones y el filosofar que proponen dos audaces pensadores, uno religioso otro realizador y ambos de educación jesuita, sobre los asuntos mayúsculos de la existencia.

Un Manoel de Oliveira nunca conformista, que ya superaba los noventa años y había visto y oído el acontecer de casi una centuria, llega en 2001 con el mismo deseo insaciable por inventariar el pasado a Oporto de mi infancia (2001), obra que pone en imágenes la niñez de quien hizo de su profesión una virtud y una negativa a dejarse morir. Sus más de 50 películas completan la variada filmografía de un hombre que, con estilo único, dejó expuesta la potente carga de sensibilidad que poseía para rodar las emociones y transmitirlas de manera precisa pero siempre ligera y sutil. Afán que además, permitió apuntalar a Portugal en el atlas cinematográfico mundial. Dos años mayor que Akira Kurosawa, su última producción fue el cortometraje El viejo de Belén (2014), una conversación entre Don Quijote y los notables literatos en lengua lusa Luís de Camões, Camilo Castelo Branco y Teixeira de Pascoaes, que sirve de pretexto para desdoblar las ideas de Oliveira a cerca de la situación actual y sus añoranzas sobre un tiempo remoto que cada día se desvanece un poco más.

Un documentalista de sus orígenes, extraordinario analizador de la cultura moderna que teatralizó la compleja dialéctica del ser humano y sus pasiones, un indispensable del cine de arte, alguien que renacía constantemente a través de cada trabajo realizado. Todo eso cabe y queda en el nombre de Manoel de Oliveira; sin embargo, su rasgo más significativo quizás sea otro más modesto, el haberle dado al cine la función de historiar un tiempo y un país como quien se sienta frente al espejo para resumir, con sagacidad y profunda atención en el lenguaje, cada recuadro de un relato personal a la vez que colectivo. 106 años de vivacidad mental que ahora descansan en el cementerio local de Agramonte y casi un siglo de metraje exquisito, fue el regalo de Oliveira a las generaciones futuras. Un prestigio para nada superfluo ni solo ganado por los muchos años entregados a una vocación, también por la devoción que compartió con Pessoa por un «puerto infinito» y sus »grandes navíos que abandonan el muelle arrastrando en las aguas como sombra los bultos al sol de aquellos árboles antiguos...«. Los mismos que forman parte de ese territorio por el que han desfilado tartesios y celtas, fenicios y cartagineses, griegos y romanos, musulmanes y judíos, al que comúnmente llamamos Portugal.

Cuando pienso en ciertas vistas de la meseta central de México, mi golpeado país, o en aquel idílico rancho de mis abuelos o en el pequeño paraíso, lineal y de habitaciones sucesivas en el que ahora vivo, suelo preguntarme, si acaso eso fuera posible, ¿a quién elegiría como narrador de estas atmósferas que en sus incontables detalles hablan de instantes cruciales en mi vida? Sería Manoel de Oliveira, el romántico bardo, el paisajista empedernido, el perdurable director y ante todo, el que sencillamente supo comunicar la fe puesta en aquellas cosas que, entre la fecha de nuestro nacimiento y la de nuestra muerte, representan lo más querido.

@gloriaserranos

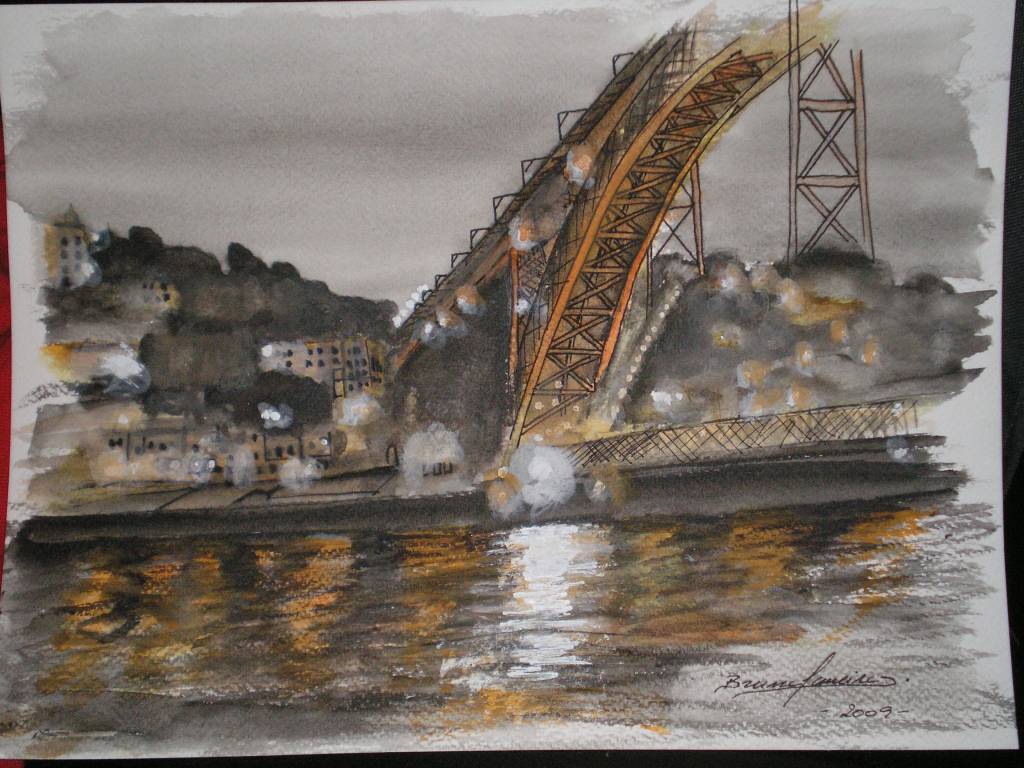

* Imagen 1: portuguese-history.tumblr.com / Imagen 2: Bruno Loureiro «Ciudad de Oporto (Portugal) de noche».